山形鋳物の現場・銅町を訪ねて

羽州街道から路地に入り、町工場の扉を開ける。

黒い砂が床一面をおおい、砂山にはシャベルが無造作に突きささっている。

壁と天井には煤(すす)がかかり、長年積み重ねてきた鋳物づくりの年月がうかがえる。

職人たちの寡黙な作業を、蛍光灯がぼんやり照らしている。釜の中には赤い炎が舞い踊っていた。

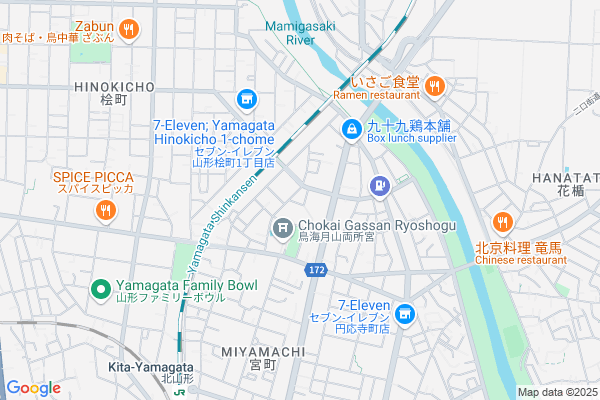

ここは山形市銅町にある「清光堂」の工房。

江戸の後期から10代続く茶の湯釜と鉄瓶専門の鋳物工房で、ここから毎月50〜100個の鉄瓶が生み出される。

中心市街地から車で10分ほどの場所に、こんなものづくりの現場が紛れ込んでいるとは。やはり山形は奥が深い。

工場の外にはたくさんの型が積まれていた。

砂に粘土を混ぜてつくられるこの鋳型に、溶かした鉄が流し込まれる。鉄が固まると鋳型はすべて叩いて壊される。

つまり使い回しは効かず、ひとつの鉄瓶ごとにひとつの型がつくられる。大量生産とは真逆の、実に手間ひまを要する作業だ。

固まった鉄瓶は錆びにくくするために、釜で焼きあげられる。

その後は凸凹を削って整え、取っ手や注ぎ口の調整をする。最後に蓋のつまみや模様に装飾をして完成。

鋳型づくりから装飾まで、完成には1ヶ月ほどかかるという。

清光堂10代目の佐藤琢実さんに、銅町と清光堂の歴史についてお話をうかがった。

銅町は、馬見ヶ崎川の砂が鋳物づくりに適していたことから、川沿いに鋳物職人が集められ、その名が付けられた。

全盛期には100戸ほどあったという鋳物の販売店や工房は、その多数が西部工業団地へ移り、いまでは10戸ほどが残っている。

「昭和初期、銅町の鋳物は山形の一大産業でした。昭和中期から少しずつ勢いは落ちていきますが、わたしの幼少期、30年ほど前でも弊社には20〜30人くらいの従業員がおり、毎日大量の鉄を溶かし、工房は熱気に溢れていました」

ここには同業他社が近隣に集まる、銅町ならではのものづくりの良さがあるという。

「鋳物といっても、鍋や鉄瓶などの日用品から自動車の部品など、工房によってつくる製品はさまざまです。各社の専門分野によって、お互いがそれぞれにない機械を持っていることもあります。

弊社の場合、大ぶりな五徳(鉄瓶を置く土台)は機械鋳物をつくるお隣の工房に外注しています。隣同士で補い合って製品をつくれるのはいい環境ですね」

清光堂の鉄瓶はどこか控えめながら、オリエンタルなデザインが特徴だ。

よく見ると、さりげなく山水や唐獅子、牡丹などの模様が施されている。先代から受け継がれている伝統的なデザインである。

7年前の上海万博をきっかけに、日本の鉄瓶が注目され、山形にも中国からの注文が増えてきた。

いまでは取引先の約8割が中国で、通訳者や現地との付き合いから独自の販売ルートを開拓している。中国各地の展示会に出向いて販売することもある。

中国では日常的にお茶の文化が根付いており、日本とは比べ物にならないほどたくさんお茶を飲むという。

「富裕層を中心にお茶道具にこだわる人が多く、品質もデザインも優れた日本製は人気があります。

茶道のルーツは中国。弊社の先代たちは中国の歴史資料を参考にデザインをつくってきました。中国の人からすると、逆輸入のような感覚なのかもしれませんね」

江戸時代からの伝統を守りながらも、新しい製品を生み出している清光堂。2007年にはデザイナーとのコラボレーションで、モダンな鉄瓶「IRONY」が生まれた。

建築家・黒川紀章氏の弟でプロダクトデザイナーの黒川雅之氏がデザインを手がけ、清光堂の特殊な製法で製品化を果たした、人気のシリーズだ。

「鉄瓶は丸いかたちが基本なので、角のあるデザインは新しい挑戦でした。通常の鋳型ではつくれないので、石膏や木型屋さんに協力をお願いして完成しました」

佐藤さんは変化していくことの重要性も感じているという。

「いままで外注していたことでも、できるだけ自らやってみようと試行しています。最近では銀の純度や扱いについて学び、銀の象嵌(ぞうがん)を自社で施すようになりました。

鋳物以外の新しい技術を習得することが、新しいものづくりにつながるかもしれない。そんな思いでやっています。

代々続くものづくりも、すこしずつ進化しています。海外や県外はもちろん、地元の人にも山形鋳物の魅力を体験してほしいですね」

※ 現物見本を見たい方、もしくは購入を希望する方は、下記の問い合わせ先からどうぞ

撮影:根岸功