「手仕事」で心を整える。/【能登島】冬のかきもち作り

狭い賃貸マンションのドアクローザーに「かきもち」が干されている。(こんな光景が我が家で見られることになるとは…)

これは先月体験してきた、能登島まあそい主催の「かきもち作りワークショップ」の成果物。約1ヶ月寒い玄関先に干していたら、ちゃんと膨らむ“かきもち”になっていた。

私にもできた…じわり感動すらおぼえる。

こういう「手仕事」って、みんなやってみたいと思っているのに、自分たちの両親はもちろん、祖父母ですらもうやっていなかったりするから、学ぶ機会がほんとうに少ない。そうやって、生きていくための大切なスキルが一つずつ静かに消えていく。

そういう意味では、かつて街に出にくかった「島」には、昔ながらの手仕事が比較的残っているらしい。

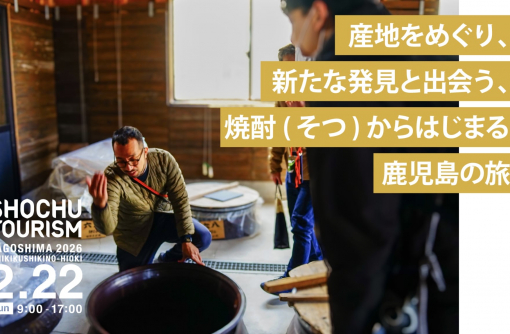

「まあそい」では、そんな能登島に伝わる風習や手仕事を、ワークショップといった体験を通して次世代につなぐ活動を続けている。今回は冬のコンテンツのひとつ。その他にはお味噌作り体験などもあった。

かきもちは北陸では冬によく作られる保存食(寒の厳しい地域でないと干してるうちにお餅がカビるらしい)。能登島では今なお自前でつくる家庭が多く、もちをつく機械と、かきもち用の断裁機は一家に一台の必需品だそう。

かきもちのフレーバーは実にバラエティ豊か。ヨモギに紫芋、ゴマに青のり(ここまでは想像がつく)、さらにはカレーにチョコにミカンまで、能登島のお母さんたちは、なんでも“かきもち”にしてしまう。その型にはまらぬ発想力と探究心には脱帽の一言。

かきもちの作り方はなんとなく想像はつくけれど、見ると聞くとじゃ大違い、自分でやるのはもはや別物。

生き物のようにほたほたとした餅を、おぼつかない手つきで成形し、なんとか型に入れる。たったこれだけのことにも、一汗かいた。

そんな体たらくでも、「上等上等」と立野さんは褒めてくれる。この褒め方がなんとも絶妙で、齢30の私も、体の内から光る粒々が湧き出るように、じーんと嬉しさがこみ上げる。

きっと、お米や野菜を育てるのが上手な人は、子育ても上手なんだろうな、などと思う。手をかけすぎてもダメになるし、でも目を話さず見守るというのか、「生き物の成長を見つめる目」がきっと鋭いんだ。

このお餅を干すためにワラで結う作業。ワラを前後しながら餅と組み上げて、最後は手のひらでワラ同士をこすり合せるようにすると、あっという間に綺麗なヨリができている。

立野さんのこの技を見た外国人ゲストは「魔法のようだ」とこぼしたそうなのだが、本当にその通り。

のりとかテープとか使わず、稲刈りで出た藁を有効活用して、頑丈で、さらには見た目も美しいだなんて、昔の人って賢いなぁ。

「餅つきついでに」と、草餅づくりもセットで体験できる。

「こういう昔ながらのものに興味があるって、あんたら偉いねぇ。うちの子らはなんも興味持たん。でも孫とか、最近の若い人らは逆にこういうこと好きみたいやね。素晴らしいことやと思うわ」と川田武子さん。

「こういうことって、勉強できるよりも大事なことやと思う。どんなに頭が良くても、ここ(心)が良くなかったらだめよ」。

最近、料理やお菓子づくりが、精神的な病の療法として注目されはじめているけれど、なんとなく分かる気がする。「手作業」が人の心に及ぼしていた影響はいかほどだったろう。

「能登島まあそい」では定期的にこういったワークショップが開催されているのでご興味ある方はぜひフォローを。